sexta-feira, setembro 29

quinta-feira, setembro 28

quarta-feira, setembro 27

O Senhor Hulot

terça-feira, setembro 26

O último homem

segunda-feira, setembro 25

E agora, Paulo?

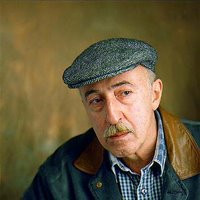

Paulo Branco

Paulo Branco Os méritos de Paulo Branco enquanto produtor são inegáveis. Basta ver o seu curriculum para verificarmos que estamos perante uma figura de primeira linha no meio cinematográfico. Ao ponto de ter integrado o Júri do Festival de Veneza de 2006.

No que toca ao seu papel enquanto distribuidor, uma das facetas que mais lhe gabei prendeu-se com o facto de sempre ter pautado a sua actuação pela divulgação não só do Cinema Europeu, mas, também, por ter sido um defensor do Cinema Português, produzindo obras de Manoel de Oliveira - autor com quem a relação existente cessou recentemente -, João César Monteiro, João Botelho, Pedro Costa ou Teresa Villaverde.

domingo, setembro 24

Dançando com o perigo

sábado, setembro 23

sexta-feira, setembro 22

Sonhos frustrados

Estes vitelloni são Fausto, o eterno engatatão, Alberto, a criança em ponto grande, Leopoldo, o escritor sedento de fama e Moraldo, a voz da consciência deste grupo. Um grupo que procura, constantemente, um rumo para a sua vida. Incapazes de crescer, estes jovens vêm-se enclausurados numa cidade cujo único escape é a vista para o mar ou a festa de Carnaval. Jovens adultos que mais não são do que marionetas nas mãos dos pais (veja-se Fausto a levar tabefes do pai e a ter de casar por vontade deste), rebelando-se através da participação num conjunto de tropelias. Num claro contraste entre uma juventude ansiando - e desesperando - por um qualquer sentido ou fim que os inspire, viverão num dolce far niente, sonhando com o abandono da sua terra natal, dado que a única alternativa que conhecem é representada pelos seus pais, cidadãos zelosos e cumpridores, capazes de assumir as responsabilidades com que se vão deparando.

I vitelloni é, assim, um retrato tragicómico e agridoce de um conjunto de jovens que se recusa a crescer, contribuindo, assim, para o culto do imobilismo. Perante essa imobilidade, resta, apenas, o escape da diversão plena, o inebriar dos sentidos. Mas, fica sempre o sentido de vazio, como uma ressaca. Só assim, por exemplo, se persebe a alegria louca de Alberto, dançando com uma marioneta para, no dia seguinte, cair em si e verificar que a festa, tal como a ilusão criada, foi fugaz, continuando prisioneiro do Mundo que sempre conheceu. Prisão que encontra o contraponto perfeito no mar cuja imensidão o grupo admira. Provavelmente porque podem fabular nas aventuras que se escondem para lá da linha do horizonte.

A mesma contemplação que Moraldo tem perante os seus companheiros. Sempre encostado a um canto, limita-se a ver - tal como o narrador que, em off, vai tecendo comentários sobre o que se passa - de forma dolorosa e melancólica os companheiros, apesar de também alinhar em algumas das travessuras. O mesmo tom nostálgico que decorre do belíssimo plano final em que Moraldo, já no combóio, pensa nos seus amigos. E, do mesmo modo que combóio o afasta da cidade natal, também a câmara de Fellini se move, num travelling portentoso, afastando-se dos restantes vitelloni que antes focara em planos apertados.

Mais do que uma despedida, ficamos com a sensação de estar perante uma qualquer evocação, ficando Alberto, Fausto e Leopoldo a povoar a imaginação de Moraldo. E assim ficarão, ad aeternum, vivendo a realidade que bem conhecem e, simultaneamente, gravando imagens indeléveis na memória de Moraldo. E na nossa.

quinta-feira, setembro 21

quarta-feira, setembro 20

Da compaixão e da misericórdia

Eis a frase que nunca abandonará a mente de Zushio. A criança raptada e vendida como escrava, que conhecerá o inferno de um campo de escravos às mãos do Intendente Sanshu e dos seus sequazes. Suzhio, o mesmo que esquecerá momentaneamente a regra de ouro da compaixão e acabará por marcar um velho andrajoso com um ferro quente, apesar de, ao pescoço, trazer pendente uma figura do Deus da Misericórdia e da Compaixão. O mesmo Zushio que, preparando-se para lançar uma velha aos abutres, acabará por recordar a máxima que antes lhe tivera sido ensinada, quando revive um momento exactamente igual a outro do passado.

Mizoguchi, o poeta da beleza serena - mesmo nesta viagem infernal de Sansho Dayu - reafirma, assim, a sua crença no Homem puro e impoluto. Se Zushio acaba por se reencontrar consigo próprio, também acabará por ver sobre as suas costas o peso da culpa e a necessidade da desculpa de todos aqueles a quem fez mal. De Diabo a Santo, Zushio, transforma-se e emociona-se. Tal como o espectador, absolutamente incapaz de ficar insensível perante o que se vê desenrolar à sua frente. Sanshu dayu é o filme da compaixão, da misericórdia, o filme onde podemos ver projectada quer a nossa faceta malévola quer aqueloutra boa, imaculada. Em qualquer caso, uma prova de amor. O mesmo amor entre dois seres que levou Zushio a procurar a sua irmã morta e a mãe com que se reencontrará. Já cega, uma mera lembrança do que fôra outrora. Mas isso é o menos. Num Mundo de formas, mais do que os invólucros, apenas o conteúdo conta. E, neste caso, prima tudo aquilo que de mais nobre um Ser Humano pode oferecer. E as suas possibilidades são infinitas, tal como o Mar que a câmara de Mizoguchi nos mostra mesmo no final. Um mar apenas entrecortado por uma ilha. O que é irónico. Porque nenhum Homem é uma ilha.

terça-feira, setembro 19

Cinema em Estado Puro

segunda-feira, setembro 18

E se ler fosse proibido?

François Truffaut em Farenheit 451, ao adaptar o romance homónimo de Ray Bradburry, deu-nos a resposta. Numa sociedade em que ler é pecado, onde ser um livre-pensador equivale a ser um fora-da-lei, onde ter opinião é sinónimo de perseguição pelas autoridades, até a simples tarefa de destruir livros pode ser posta em causa a partir do momento em que se acede ao fruto proibido. Como diria José Afonso Vejam bem,/que não há só gaivotas em terra/quando um homem se põe a pensar.

sábado, setembro 16

Modas

quinta-feira, setembro 14

O pioneiro da Nouvelle Vague

terça-feira, setembro 12

Todos aspiramos a 2046

Wong Kar-Wai fechou a trilogia iniciada com Days of being wild e In the mood for love com chave de ouro. Se estas duas obras nos tinham deixado assoberbados pela sua estética refinada, assombrosa e hipnotizante, sempre matizada por uma poesia quase indescritível, sublime, e etérea, 2046 demonstra de forma cabal as qualidades que já havam elevado Kar-Wai ao Olimpo da cinefilia.

domingo, setembro 10

A propósito de Volver e de Almodóvar

sábado, setembro 9

Volver, ou do círculo perfeito

quinta-feira, setembro 7

A Ilha dos Amores

quarta-feira, setembro 6

terça-feira, setembro 5

Exemplo a seguir

Interpretações memoráveis IV

domingo, setembro 3

Je vous présente....Iosseliani

sexta-feira, setembro 1

Abraçar o destino

O abraço da morte, a aceitação do destino, a purificação pela morte.

Nadia, a prostituta desencantanda com a vida, abrindo os braços ao seu assassino, aceitando o destino, corporizado no carrasco impiedoso e implacável, Simone, que não será capaz de superar a sua morte. Este abraço, sendo a aceitação trágica de uma realidade a que se não pode fugir, é, também, a redenção, a busca de perdão, o anseio pela paz interior. Nadia, a prostituta que levara Simone à perdição e despertara a comiseração e o amor de Rocco. Movimentando-se entre a vida pecaminosa das camas de amor comprado e a crença ingénua numa realidade alegre, graças à projecção no outro, aquele capaz de a completar e de a afastar da perdição, Nadia acaba por funcionar como uma síntese perfeita do paradoxo existencial, dos gestos e atitudes contraditórias. Mais importante, é a vítima exemplar no altar sacrificial do Destino. Ele pode tardar, mas não lhe podemos fugir.